날지 못하는 軍 드론봇..1년 반째 '개념 연구 중'

- 작성일2019/06/10 09:14

- 조회 344

[한국경제]

2019.06.08.

커버스토리 - 규제에 갇힌 방산강국

'미래戰力 개발' 규제에 발목

r

r

그래픽=한성호 기자 sungho@hankyung.com

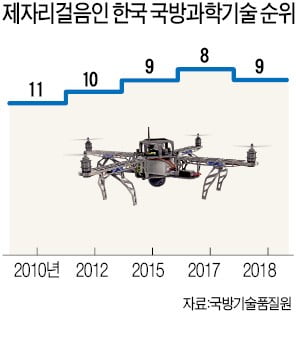

한국 방위산업은 만년 추격자다. 세계를 선도하는 무기는 개발한 적도 없고, 앞으로도 요원하다. 국방과학기술도 방위 선진국 10개국 중 최하위권이다. 올해 46조원이 넘는 국방 예산을 쓰면서도 군이 미래를 준비하지 못한다는 지적이 나온다. 미래 전쟁의 핵심으로 불리는 인공지능(AI), 드론봇 등에 대해선 아직도 ‘개념 연구’ 중이다.

● 軍 신무기 도입 절차만 74단계…연습용 드론도 못 구해 '쩔쩔'

‘영원한 2류.’ 한국 국방기술에 대한 군 안팎의 우려 섞인 시선이다. 미래 전쟁은 ‘상상 속의 무기’가 좌우하지만 우리 군이 신기술을 전력화하려면 각종 절차와 규제에 잡혀 최소 10년이 걸린다는 게 전문가들의 지적이다. 미국은 물론 중국, 일본도 인공지능(AI)과 드론봇 등 선도기술을 활용한 전력화를 앞두고 있지만 우리 군은 아직 ‘개념연구’ 단계에 머물고 있다.

미국 육군이 보유한 드론봇은 약 1만4000대다. 우리 육군이 파악한 규모다. 5세대(5G) 네트워크로 연결돼 있으며, 적의 사이버 공격에 대비한 보안 기능을 탑재한 실전 배치용이다. 중국도 만만치 않다. DJI라는 세계 1위 드론업체는 중국 회사다. 조만간 미국을 뛰어넘는 전투용 드론을 보유할 것으로 전문가들은 보고 있다. 빅데이터를 활용한 인공지능(AI) 지휘체계는 이미 세계 1위 수준에 올랐다.

● 험난한 무기 획득체계…최소 5년, 길게는 15년 걸려

‘미래형 무기’에 관한 한 한국은 ‘구멍가게’ 수준이다. 실전용 드론은 전무하다. 지상작전사령부가 작년에 창설한 드론부대가 운용하는 드론은 민간에서 쓰는 연습용이다. 지휘통제실에서 수십 개의 화면을 보며 버튼 몇 개로 수백, 수천 대의 드론을 조종하는 모습은 상상조차 어려운 실정이다. 지난해 초 드론봇 전력화를 위한 7개 사업이 제안됐지만 여전히 ‘연구 중’이다.

여기에 육군과 공군의 ‘밥그릇 싸움’까지 더해졌다. 급기야 ‘진짜 필요한 건지 개념 연구부터 하자’는 쪽으로 선회했다. 한국국방연구원(KIDA)이 수행 중인 보고서의 결과는 이달 말에 나올 예정이다.

드론봇의 사례는 한국 국방과학기술이 왜 만년 하위권에 머무를 수밖에 없는지를 보여준다. 새로운 무기를 개발하거나 구매하려면 최소 5년에서 길게는 15년까지 걸리는 복잡한 절차를 거쳐야 한다. 예컨대 레이저를 전력무기로 개발한다고 하면 KIDA 등 10개 관련 기관이 해당 무기가 왜 필요한지를 검토한다. 선행연구로 불리는 이 기간만 1년이다.

이 단계를 통과해도 바로 개발할 수 없다. 현재 획득체계상 아무리 신무기라도 ‘장기 구매목록’에 포함될 수밖에 없어서다. 한 대장급 전직 장성은 “소요 제기에서부터 군에 해당 무기가 도입될 때까지 거쳐야 할 절차가 74단계”라며 “부정을 막자고 복잡하게 규제사슬을 만들다 보니 기술변화의 속도를 못 따라잡는 것”이라고 지적했다.

● 4차 산업혁명, 방위산업에도 기회

전문가들은 4차 산업혁명으로 불리는 기술 급변이 이뤄지면서 방위산업 분야에서도 지각변동이 가능해졌다고 입을 모은다. 미국조차 시작 단계다. 미 항공우주국(NASA) 주도로 저고도교통관리체계(UTM) 개발을 2015년에 착수했다. 150m(500ft) 이하 저고도에서 분야별 드론 운항을 어떻게 통제할 것인가에 관한 표준을 만드는 프로젝트다. 2022년 완료가 목표다.

강창봉 항공안전기술원 드론안전본부장은 “산업·국방용 드론 시장에선 아직 누가 1등이라고 말하기 어려운 상황”이라며 “미국, 일본, 유럽도 UTM 안에 군용 드론봇을 어떻게 포함시킬지에 대해서는 논의하지 못하고 있다”고 설명했다. 군 관계자는 “저고도용 드론을 비롯해 방사포, 미사일, 전투기 등 모든 비행체는 고유의 비행길을 갖고 있어야 한다”며 “누가 먼저 표준을 만드냐가 경쟁력”이라고 말했다.

한국도 2017년 280억원의 예산으로 UTM 개발에 착수했다. 국토교통부, 항공안전기술원, KT, 서울대, 경찰청 등 10여 개 기관이 컨소시엄을 구성했다. 컨소시엄 관계자는 “군에서도 참여 의사를 밝혔지만 공군과 육군끼리도 교통정리가 안된 느낌”이라고 꼬집었다.

● 화려한 말잔치만…규제에 막힌 국방개혁

전문가들은 한국 무기획득 체계를 시대변화에 맞게 바꿔야 한다고 지적하고 있다. 구체적으로 공정성을 중시하는 현재의 틀을 유지하되, 기술변화의 속도에 대응하도록 유연해져야 한다는 설명이다.

일례로 3군 통합연구소를 설치하고 전력개선 연구를 위한 예산을 지원해야 한다는 주장도 나오고 있다. 전력비교 대상을 북한에 국한하지 말고 중국과 일본 등으로 넓혀 기초국방기술 투자 비중을 현 6% 수준에서 두 자릿수로 높여야 한다는 것이다.

중국 등 경쟁국이 빠른 속도로 신기술을 전력화하고 있지만 우리 군의 현실은 암담한 수준이다. A사단은 최근 연습용 드론을 구하지 못해 민간기업의 후원을 받아 구입했다. 전력개선비로 신무기를 구매하려면 절차가 너무 복잡하고, 시간이 걸려 방법이 없었다는 게 군의 설명이다. 전력운영비로 하려고 해도 용처가 정해져 있어 필요한 시범 사업을 할 여유가 없다.

국방부도 이 같은 문제점을 인지하고 있다. 복잡한 규제를 풀기 위해 ‘국방개혁 2.0’의 핵심 과제로 ‘샌드박스’ 제도를 도입하겠다고 밝힌 바 있다. 미래 무기에 대해선 기존의 규제와 절차에서 예외를 두겠다는 것이다. 하지만 언제, 어떻게 할지에 대해선 ‘함흥차사’다. 국방부 관계자는 “핵심은 방위력개선비와 전력운영비로 이원화된 국방예산 구조를 바꾸는 것인데 법 개정 사항이라 좀 더 공감대를 넓혀야 하는 상황”이라고 말했다. 군 고위 관계자는 “현재 구조상 군이 신기술을 전력화하려면 10년 이상 걸리지만 그 사이 경쟁국들은 다른 선도 기술로 넘어간다”며 “지금의 구조로는 국방 경쟁력에서도 2류 모델에서 벗어나기 어렵다”고 말했다.

- 박동휘/임락근 기자 -

https://www.hankyung.com/politics/article/2019060765501